| Главная » Статьи » Живопись о войне |

По-разному видят художники мир, каждый по-своему изображает увиденное, передавая многоцветье природы, необычные характеры. А иногда мечтают выразить даже нечто отвлеченное: жизнь человеческого духа. Маршала Жукова изображали разные художники.

«Портрет маршала Г. К. Жукова». Художник Павел Дмитриевич Корин

Павел Дмитриевич Корин в 1945 году задумал написать групповой портрет-картину «Комитет обороны». По опыту художник знал, что замысел воплощается только в работе с натуры. Значит, время приниматься за этюды. В газетах, журналах, по радио часто рассказывалось о маршале Жукове. 12 июня ему вручили третью Золотую Звезду Героя Советского Союза, 24–го он принимал Парад Победы на Красной площади. Первый этюд к картине художник решил писать с Георгия Константиновича.

Осенью 1945 года маршал и художник встретились в Москве. «Двух-трех сеансов вам, вероятно, хватит?» – спросил Жуков. «Нужно не меньше пятнадцати, а то и двадцати по полтора часа. Я отношусь к своему делу очень серьезно, так же как вы к своему».

В Москве Жуков позировать не мог – неотложные дела требовали его присутствия в Берлинской группировке войск. Но гражданские лица в Германию пока не допускались, и маршал Приказал одеть художника в мундир капитана. Утром 16 октября Корин вылетел в Берлин. А через день в письме сообщал: «Завтра в 12 часов первый сеанс». Последний состоялся уже зимой, в декабре.

Времени, отведенного для работы в импровизированной мастерской, не хватало. Художник рисовал маршала всюду, где мог встретить. Однажды адъютант Георгия Константиновича дал Корину фотографию – Жуков и Рокоссовский принимают иностранную делегацию. С фотографией живописец пошел на торжественное заседание, посвященное годовщине Октября. Жуков сидел в президиуме. Самое время порисовать! Но блокнота в кармане не оказалось. И набросок был сделан на обороте фотографии...

Компонуя, автор учитывал и особенности колористического построения. Так, яркий парадный мундир, многочисленные ордена, медали требовали предельно локального фона, однако динамичного, способного противостоять пестроте цвета.

Положив последний мазок, Корин показал портрет Жукову. «Мне нравится. И лицо полевое. Спасибо».- «А что значит „полевое“?» – спросил художник. «Такое, какое бывает на поле битвы», – ответил маршал. Затем достал официальный бланк и написал в адрес председателя Комитета по делам искусств: «Мой портрет... я считаю, выполнен хорошо. Он правдиво отображает действительность».

Этюд к картине перерос рамки подготовительного материала. Портрет вошел в число шедевров советской портретной живописи. Но иногда можно слышать, что Корин увлекся парадной стороной маршальского облика, слишком много внимания уделил регалиям. Так ли это?

В портрете вдумчиво и спокойно лицо военачальника. Тугие складки лица, поджатые уголки губ, разлеты бровей, высокий лоб – таков образ предельно собранный, энергичный, образ организатора, способного зажечь массы, увлечь за собой. В изображении легендарного героя интенсивно звучат красные и черно-синие тона, золото и серебро. Корин не раз говорил, что искусством начал заниматься «не по призванию, а по рождению как наследственным прадедовским делом». Павел Дмитриевич (1892-1967) родился в Палехе в семье потомственных иконописцев. Однако неверно думать, будто он механически перенес приемы иконописи в современный портрет. Единственное, в чем автор безоговорочно следовал традиции, – в стремлении наполнить образ духовностью и величием. Даже в репродукции ощутима монументальность произведения, утверждаемая особым качеством художественного содержания – соединением большой гражданской мысли и совершенной пластической формы. Суть портрета Жукова не исчерпывается внешним сходством, хотя оно абсолютно. В произведении слышится гром войны и эхо Победы, в нем воплощена гордость за людей, свято веривших в торжество добра. Изображение конкретной личности стало портретом целой эпохи.

Источник: http://www.chernorukov.ru/articles/?article=108

«Портрет маршала Г. К. Жукова». Художник П.И. Котов

В это же время по заданию Третьяковской галере портрет Жукова пишет художник П.И. Котов. Сохранился документ, подписанный генерал-лейтенантом Варенниковым, согласно которому Петру Ивановичу разрешалось работать на территории Германии в 1945 г. (в советской зоне). Этот портрет маршала Г.К. Жукова незавершенный, ныне хранится в фондах художественной школы, являясь не только экспонатом музея, но и методическим пособием как для учащихся художественной школы, так и студентов нашего училища. Петр Иванович Котов - действительный член Академии художеств СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, профессор. П.И. Котов написал два портрета маршала Г.К. Жукова.

После Победы П.И. Котов вернулся в Москву и сразу же погрузился в работу. Один за другим появляются портреты генерала армии И.Х. Баграмяна, генерал-лейтенанта медицинской службы В.Н. Шовкуненко, генерал-лейтенанта медицинской службы хирурга В.И. Шамова, академика Н.Д. Зелинского – все это большое достижение портретного искусства. Как писала одна из центральных газет того времени… « написаны в строгой реалистической манере, наделены яркими психологическими характеристиками»…

П. И. Котов писал: «Эта работа явилась большим уроком к тому, как надо писать портреты. Маршал мне позировал шесть сеансов по полтора часа. Одновременно его пишет и художник П. Корин. Работы маршалу не показываем, а также друг другу». Котов – более классичен и традиционен в трактовке образа маршала. Его живопись не столь декоративна, подчёркнуто тональна. Художник не форсирует цвет, не так эффектен в композиции портрета. Прежде всего, обращаешь внимание на светлый лик, излучающий уверенное спокойствие, ясный и глубокий ум. Портрет маршала Жукова – образ, полный собственного достоинства и воинской доблести, деликатно и очень художественно созданный П. И. Котовым. Пути искусства этой поры были также нелегки, как сама жизнь. Культ Сталина расцвел пышным цветом. Все направления отечественной культуры находятся под пристальным вниманием и контролем партии, лично Сталина. Поэтому второй портрет маршала Г.К. Жукова, написанный П.И. Котовым в 1951 г. не получил достойной оценки, хотя специалисты считали, что он был удачей художника. Судьба этого портрета, как и многих других «неугодных» был предрешена. http://www.maslovka.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=194

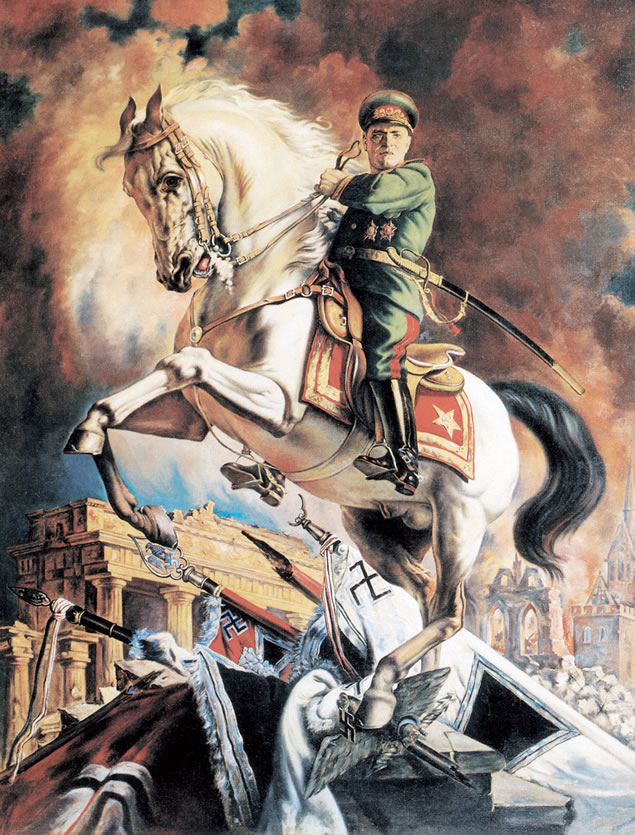

«Портрет маршала Г. К. Жукова». Художник Константин Васильев.

Как-то Константин процитировал друзьям Пушкина: "У русского царя в чертогах есть палата, она не соболем, не серебром богата...", с какой-то горечью заметил: "А в палате ведь той висели портреты героев Отечественной войны 1812 года. Жаль, что сегодня у нашего народа нет собранных портретов героев новой Отечественной войны.

И Васильев, вынашивая большие и дерзкие планы, задумал создать подобную галерею образов тех полководцев, кто, ведя за собой народ, прославил силу русского оружия. Такой цикл работ требовалось связать единым художественным решением. Константин долго обдумывал, искал ту единственную форму подачи, в которую должны вылиться портреты.

Художник остановил свой выбор на традиции парадного портрета, столь распространенной в XIX веке, но забытой нашими живописцами. Зная, что на традицию эту навешен ярлык «высокопарный дух», что она обругана и всячески уязвлена, Константин не побоялся все же перешагнуть запретный рубеж.

В понимании Васильева определенная условность и торжественность парадного портрета совершенно необходимы. Ведь не случайно, например, символика, сопутствующая парадному военному оркестру, помпезна: духовой военный оркестр на марше всегда выглядит торжественно, празднично. Так и у портретов людей, связанных легендарной славой, зритель должен испытывать духовный подъем, взлет своих устремлений. И Васильев со всем своим тактом, не злоупотребляя художественными средствами этого направления, начал задуманную серию.

Картина предельно символична. На переднем плане — легендарный маршал Г. К. Жуков, попирающий штандарты и знамена — символы былого величия «третьего рейха». Наброшенная на его плечи шинель подобна крыльям, взметнувшим этого человека к славе. А дальше, в глубине, оживает сама история: на фоне прокопченного российского неба, мятущегося и грозного, — остовы домов разрушенного Сталинграда. Но близок очищающий огонь возмездия, языки его пламени, поднявшиеся за спиной маршала, уже разгоняют скверну. И мы видим, как откуда-то из поднебесья, сквозь легкую дымку облаков, идут колонны русского воинства.

Вся эта символика подчинена одному стремлению — передать ту страшную, трагическую и в то же время великую эпоху, которую пережил наш народ, народ, способный в лихую годину выдвигать из своих рядов непобедимых полководцев. В этой во многом смелой, новаторской работе, во всем строе ее художественного языка ощущается могучее воздействие не только народного мифотворчества, но и школы великих мастеров живописи. Здесь и филигранная техника, и удивительное чувство цвета, и целый арсенал разнообразных технических приемов и средств, используемых художником. Например, как признавал сам Васильев, идею с движущимися по небу шеренгами солдат он позаимствовал у гениального Рафаэля: в «Сикстинской мадонне», если хорошенько присмотреться, можно заметить, что пространство заполнено головками ангелов.

Портрет маршала Жукова показал, какие неисчерпаемые возможности таит в себе могучая сила реализма, способная создавать необыкновенно емкую художественную форму. Первое впечатление от портрета Жукова — народный героический подъем и мощная победа, слившиеся из миллиона простых лиц в единое лицо полководца, истинного героя второй мировой войны, сына своей Родины. В картине окончательно выражена основная идея автора: борьба за сильного и красивого человека.

Художник не случайно выводит внутреннюю борьбу человеческих страстей на бранное поле, бросает в пламя войны. Война — время, когда четко поляризуются характеры. Война — место, где чистые и светлые силы безропотно идут на смерть во имя Родины, а всякая нечисть прячется или мародерствует. Героическое у Васильева всегда рядом с трагическим, его герои часто гибнут, но обязательно побеждают нравственно. Сталкивая антиподы в бескомпромиссной ситуации, художник призывает нас и в обыденной, не столь напряженной обстановке сохранять чистоту своих устремлений. Реализм сурового лица на картине художника есть не что иное, как понятная каждому сосредоточенность во время любого трудного дела. Зрителю могло бы показаться странным, если Г.К. Жуков во всем вдохновении и трагедии освобождения Родины вдруг получился бы у Васильева с доброй улыбочкой.

Источник: http://slavs.org.ua/vasiliev1

В. Н. Яковлев (1893 - 1953) - народный художник РСФСР, действительный член Академии художеств СССР, дважды лауреат Госпремии СССР, доктор искусствоведения. В 1953 году к 100-летию Севастопольской обороны руководимый им творческий коллектив художников отреставрировал холст панорамы «Оборона Севастополя», разрушенной в годы Великой Отечественной войны. На том Пленуме ЦК маршалу вменили в вину наполеоновские амбиции, принижение роли парторганов. Одним из «вещдоков» и стала картина народного художника РСФСР В. Яковлева «Победа». О судьбе полотна – чуть позже. Сначала – выдержка из стенограммы Пленума. – Жуков потерял элементарное чувство скромности... Министр поручил купить и в целях, видимо, личной рекламы поставить в Музей Советской Армии написанную одним подхалимом-художником картину, представляющую такой вид: общий фон – горящий Берлин и Бранденбургские ворота, на этом фоне вздыбленный белый конь топчет знамена побежденных государств, а на коне величественно восседает тов. Жуков. Картина очень похожа на известную икону «Георгий Победоносец». Нет ни грана марксизма-ленинизма в самой мысли или, лучше сказать, в самой бессмыслице, допускающей возможность проявления в нашей советской действительности, в стране победившего социализма такой ситуации, при которой генерал на белом коне спасает страну. Это же чепуха и клевета на советскую действительность. Е. Фурцева, секретарь ЦК КПСС: – Черт с ними, с картинами, если Жуков был нарисован на белом коне. Можно только пожурить, поругать, но беда в том, что эти картины не просто художественные картины, а это символ Победы. Подумать только: разгром немцев в Великой Отечественной войне – это победа всего нашего народа, да и не только нашего народа, это же победа всего прогрессивного человечества. Картину посмотрят и скажут, что это плагиат русских, хотя их ведущая роль и была, но мы тоже воевали, почему они к ногам своего полководца сложили свои знамена, а где мы были? Мы тоже воевали. В. Чуйков, зам. министра обороны, главнокомандующий Сухопутными войсками: – Вас, тов. Жуков, партия и правительство наградили одновременно Золотой Звездой и орденом Ленина, а мы знаем, что три Золотые Звезды – это бюст во Дворце Советов. Вы хотели поставить себе бюст, но теми же тяжелыми копытами, как на картине «Георгий Победоносец», которая нарисована известным художником. Вы боролись не за славу нашей партии, не за славу народа, вы имели свои далекоидущие цели. О. Куусинен, секретарь ЦК КПСС: – Культ личности человека – это такое дело, что, кто страдает этой болезнью, она быстро возрастает, быстрее, чем сам человек замечает. Жуков ничего ненормального не заметил в том, что на картине, сидя на белом коне, превратился в Георгия Победоносца. Представьте себе, что он еще полгода или годик сидел бы на белом коне и любовался бы собой... (Смех.) Н. Хрущев, 1-й секретарь ЦК КПСС: – Ты хочешь красоваться на белом коне на фоне Бранденбургских ворот, а ты, мил человек, покрасуйся на фоне развалин в результате того, что немцы совершили, потому что войска отходили и отходили под твоим командованием. Такую вот выволочку устроили прославленному маршалу товарищи по партии. В итоге освободили от должности, вывели из состава ЦК. На самом же деле история рождения картины такова. Народный художник РСФСР В. Яковлев нарисовал полотно, не встречаясь с Жуковым и не ставя его в известность еще в 1946 году. О существовании ее сам Жуков узнал всего за два месяца до пленума. К тому времени художник умер. Картина Жукову понравилась. Как вспоминал он позже, понравилась потому, что он почувствовал любовь художника к Советской Армии, разгромившей фашистскую Германию. Жуков велел сдать картину в Музей Советской Армии: «Может, когда-нибудь пригодится». Увы, пригодилась. Когда Хрущев решил избавиться от слишком популярного маршала, о картине вспомнили. Вывесили ее в Кремле на обозрение участников пленума. Потом возили по разным московским партактивам в подтверждение: мол, вон что возомнил о себе маршал. В конечном итоге картину надолго запрятали от глаз людских - сначала в Музей Великой Отечественной войны, потом, в 1989 году, передали в Третьяковку. http://birchuqoj.livejournal.com/2273.html «Портрет маршала Г. К. Жукова». Художник Присекин. | |

| Просмотров: 15460 | |

| Всего комментариев: 0 | |